1.裁判所の種類

問題がおきるとすぐに裁判に持ち込もうとするアメリカ人と違って、争いごとが嫌いな日本人にとって裁判所はなじみの薄い存在です。私自身、職場でトラブルがあった時、政治経済の授業の経験のためにも、裁判を起こしてみようかと思ったことがあります。しかし、裁判を起こすことによってかかる費用や時間、さらに「こんな小さな事件のために裁判を起こすようなクレージーなやつ」と周りから思われるデメリットを考えることにより、裁判を起こすことは踏みとどまってきました。

そうは言っても、私たちもいつ裁判に巻き込まれるかわかりません。とくに最近は、裁判員制度が実施されたことにより、私たち自身が裁判の判決を下す側になる可能性も出てきました。そんな時に慌てないためにも、裁判所に関する基礎的な知識は身につけておきましょう。

まずはとっても大事な憲法76条です。

~76条~

① すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

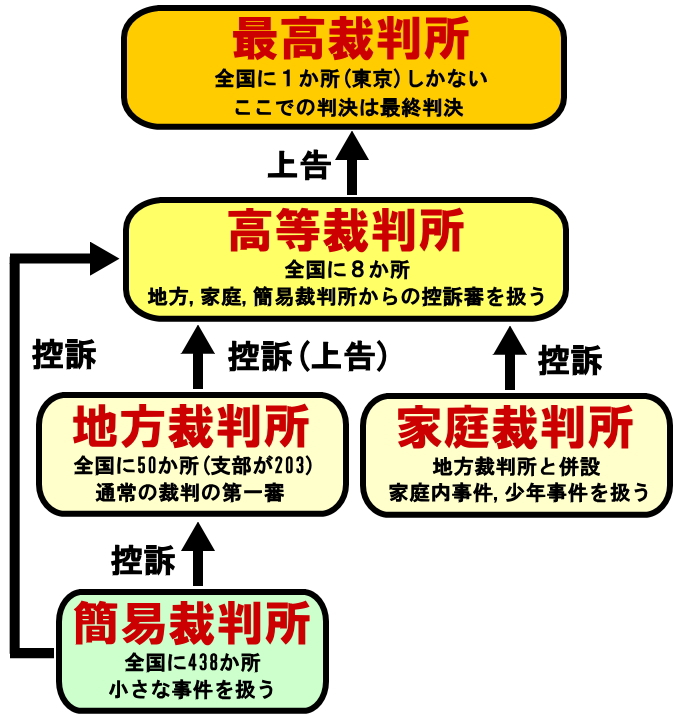

憲法76条では、裁判所には最高裁判所と下級裁判所という2つの裁判所があるかのように書かれてありますが、下級裁判所の中には高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所があるので、日本には合計5種類の裁判所があるということになります。日本は、裁判は三回まで受け直すことができるという三審制を採用し、ランクの高い裁判所で2回目、3回目の裁判を受けることができるようにするために、何種類もの裁判所を設置しています。ちなみに1回目の裁判に不満を持ち2回目の裁判を要求することを控訴、2回目の裁判にも不満を持って3回目の裁判を要求することを上告と言います。それでは、これら5つの裁判所と控訴、上告の関係を下の表で確認してください。

通常の裁判は地方裁判所で裁判を始めますが、家庭内の問題の裁判(離婚、財産相続など)や少年犯罪の裁判は家庭裁判所から始めます。また、小さな事件(刑事事件では罰金刑以下、民事事件では請求額140万円以下)の裁判は簡易裁判所から裁判がスタートします。そして、それらの裁判所での判決に不満を持つごとに、ランクが上の裁判所で2度目、3度目の裁判を行ってもらい、3回目の最終判決には必ず従わなければならないというルールになっています。ただし、3回目の判決が出たあとでも、新たな証拠が見つかれば裁判をやり直すことができる再審制の制度もありますが、再審はよほどの証拠でないと行われないので、基本的には裁判は3回目で終了です。

控訴、上告以外にも、裁判官の判断で、重要事件などは地方裁判所の次に高等裁判所をすっ飛ばして、いきなり最高裁判所に持っていかれる跳躍上告(飛躍上告)があったり、判決ではなく裁判所の判断・命令に異議を申し立てる時は上告・控訴と言わず抗告と呼ぶなどの例外もあるのですが、基本的にはこの流れで裁判は行われるとイメージしておいてください。

●裁判の公開

憲法によると、裁判は原則として公開されることになっています。ですのでみなさんも、平日の裁判所に行けば、だれでも裁判を見る(傍聴する)ことができます。有名な事件の裁判になると、傍聴券を求めて長い列ができているのをニュースで見たことがある人もいるかもしれませんが、ほとんどの裁判がガラガラで、傍聴者はゼロか、身内が見に来ているだけです。しかも、裁判の内容もあまりみなさんの興味がない退屈なものも多いです(とはいっても、当事者にとっては死活問題なのですが…)。よって、みなさんが勉強のために裁判を傍聴したいときは、事前に裁判所に電話をしてみることをお勧めします。すると、裁判所の担当者が、何時からの第何法廷での裁判がお勧めなのかを教えてくれます。

しかし、憲法によると、裁判官全員の意見が一致した時の対審は非公開とすることができるという規定があります。裁判は裁判官の前で意見を言い合う対審が終わった後、裁判官による判決が下されるわけですが、証人のプライバシーなどが問題となる場合、対審は非公開とされる場合があります。ただし、判決は非公開にすることはできません。さらに、憲法の規定により、基本的人権に関する犯罪、政治犯罪、出版に関する犯罪であれば、対審であっても非公開にはできません。

2.裁判の種類

| 刑事裁判 | ・犯罪を起こし(あるいは起こしたという疑いをかけられ)、警察に逮捕された人を裁判。 ・検察官 VS 被告人(必ず弁護人がつく) ※経済上の理由で被告人に弁護人が付けない場合は国が国選弁護人を雇う。 |

|---|---|

| 民事裁判 | ・権利や財産をめぐって、訴えた人と訴えられた人が裁判で戦う。 ・原告(訴えた人) VS 被告(訴えられた人) |

| 行政裁判 | ・被告が国・地方公共団体となったときの民事裁判。 |

●刑事裁判

裁判には3つの種類があります。まずは刑事裁判。この裁判は犯罪を起こした疑いで逮捕された人を裁判で裁きます。そして裁判官(と裁判員)が有罪か無罪かを判断し、罰金、懲役、死刑などの量刑を言い渡します。この裁判では犯罪を起こした疑いをかけられ出頭した人を被告人といい、検察官が集めてきた証拠を裁判所で発表し、それに対し被告人の弁護士(弁護人)が反論する形で裁判は展開していきます。

★検察官

刑事裁判を始めることを起訴するといいますが、日本において刑事裁判を起訴する権限をもっているのは検察官です。犯罪が起こると、検察官は容疑者が有罪か無罪か判断するための捜査を行います。捜査の結果、有罪の可能性が高いと判断すれば起訴し、無罪、あるいは証拠不十分であれば不起訴となり、裁判は行われません。

検察官を警察官と混同している日本人が意外に多いようです。検察官は検事、警察官は刑事と呼ばれることもありますが、どちらにしても、ひらがなにすると「ん」と「い」の違いしかなく、両者の違いもよくわからないまま刑事ドラマやサスペンスドラマを見ている人も多いのではないでしょうか。

基本的に、警察官(刑事)は市民の安全を守ることが仕事であり、検察官は裁判のために犯罪の証拠を集めるのが仕事です。しかし、警察官は市民の安全を守るために犯罪者の捜査を行うことがあり、検察官も犯罪者の証拠を集めるために犯罪者の捜査を行います。結局、両者の共通する「犯罪の捜査・そして真犯人の発見!」のシーンのところがドラマで扱われるため、同じような職業のような気もしてきます。なので、違う仕事なのだということがわかってくれば、ドラマをもっと楽しく見ることができるかもしれません。ちなみに我々の世代で言えば『踊る大捜査線』の青島俊作(織田裕二)が警察官で、『HERO』の久利生公平(木村拓哉)が検察官です。

★被告人に保障された権利

被告人は無罪である可能性もあるので、冤罪を防ぐためにいくつもの権利が保障されています。ここのところは4時間目:基本的人権の人身の自由とも関わってくるところです。

まず、被告人には弁護士を雇う権利があるのですが、弁護士を雇うには結構お金がかかります。そこで、刑事裁判においては被告人が貧しいために弁護士を雇うお金がないときには国が国選弁護人を雇ってくれるというルールがあります。

そして、被告人は確かな証拠が自白だけの時には有罪にされないというルールもあります。本人が「私がやりました」と言っても、やくざの親分の罪を子分が身代わりになって引き受けようとしていることも考えられるため、検察官は自白以外に確実な証拠を見つけてくる必要があります。

さらに、被告人には黙秘権も保障されています。口ベタな人は、しゃべることによって、かえって誤解を招き、印象を悪くしてしまうことも考えられるので、説明に自信がないときには黙っておくこともできる。それが黙秘権なのですが、最近は明らかに悪いことをして、死刑の可能性の高い人が、自分の寿命を延ばすために使っているという悪いイメージがついてしまってます。

その他にも無罪が確定した人を再び裁判にかけてはいけないという一事不再理や、あとから作られた法律で昔の犯罪を裁いてはだめだという遡及処罰の禁止なんかもあります。これは、4時間目:基本的人権でやりましたよね。覚えていますか?

●民事裁判

犯罪が起きた時、被告人が有罪か無罪かを判断する裁判が刑事裁判ですが、犯罪とは関係なく、2人以上の人が対立し、問題を解決してもらうために、どちらかが訴えることによって始まる裁判があります。それが民事裁判です。民事裁判では、訴えた人のことを原告といい、訴えられた人のことを被告といいます。原告も被告も弁護士を雇うことができますが、民事裁判では刑事裁判と違って、貧しくても国は国選弁護人を雇ってくれません。お金がなければ、弁護士抜きで戦うしかありません。そう考えると、貧しい人が、突然訴えられたときはかなり厳しいものがあります。私も民事裁判を傍聴しに行った時、企業に訴えられた普通のおじさんが弁護士抜きで裁判に臨んだどころ、企業の顧問弁護士にコテンパンに打ちのめされるかわいそうな姿を見て、弁護士の重要性を痛感しました。

そして、裁判官は双方の意見を聞き、原告が勝訴か敗訴かを判断します。原告が勝訴の場合は被告が原告に賠償金なんかを払うのが普通です。

●行政裁判

基本的には民事裁判の一種なんですが、国民が原告として国や地方公共団体を訴え、国や地方公共団体が被告となる民事裁判のことを行政裁判といいます。ただ、この行政裁判、相手は政府機関です。税金でやり手の弁護士を雇うこともでき、かなりてごわいです。しかも、平和主義のところで勉強したように、裁判所は政府機関に対してびびっているところがあるので、基本的に行政裁判は原告である一般市民が負けることのほうが多いようです。

3.裁判官

裁判所において最も高い位置に置かれ、その判決により人々の人生を左右しかねない裁判官。そんな裁判官になろうと思ったら、まず司法試験に受からなければなりません。前回出てきた国家公務員試験専門職が日本で最も難しい就職試験であるとしたら、司法試験は最も難しい資格試験といえるでしょう。司法試験を受験するためには、大学を卒業した後、さらに2年間の法科大学院を卒業する必要がある(予備試験を受ければ、法科大学院を卒業しなくても受験する方法もある)のですが、下の表を見れば、司法試験に合格している人のほとんどが有名大学が設置する法科大学院の卒業生であることが分かります。

●2023年度 司法試験 法科大学院別合格者数

| 順位 | 法科大学院名 | 合格者数(1781人中) | 順位 | 法科大学院名 | 合格者数(1781人中) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 京都大法科大学院 | 188人 | 6 | 中央大法科大学院 | 90人 | |

| 2 | 慶応義塾大法科大学院 | 186人 | 7 | 大阪大法科大学院 | 78人 | |

| 2 | 東京大法科大学院 | 186人 | 8 | 神戸大法科大学院 | 71人 | |

| 4 | 早稲田大法科大学院 | 174人 | 9 | 名古屋大法科大学院 | 42人 | |

| 5 | 一橋大法科大学院 | 121人 | 10 | 同志社大法科大学院 | 36人 | |

| 10 | 明治大法科大学院 | 36人 |

司法試験に合格すると、法曹と呼ばれる裁判官、検察官、弁護士になる資格が与えられ、この3つの職業を研修したあと、自分がどれになるか選択することができます。そして司法試験や研修を優秀な成績を修めた者だけが最高裁判所が作成した名簿に名前が載せられ、下級裁判所(簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所)の裁判官はこの名簿の中から内閣により任命されます。

しかし、最高裁判所の裁判官だけは特別です。最高裁判所の裁判官というのは裁判官の中でもエリート中のエリートです。最高裁判所には15名の裁判官がいますが、そのうちの1名が最高裁判所のリーダーである最高裁判所長官です。最高裁判所長官は内閣が指名したあと天皇によって任命を受けるというかなり厳粛な手続きによって決定します。

残る14名の裁判官は内閣の任命により決定するのですが、この14人の裁判官は裁判官経験者、検察官経験者、弁護士経験者、元官僚・大学教授からバランスよく選ばれることにもなっています。裁判官の経験のない人が最高裁判所の裁判官になるというのも変な気もするのですが、多様な視点から裁判を行おうとする上ではいいことなのかもしれません。

そんな裁判官は、よほどのことがない限り辞めさせられることはないのですが、定年以外で辞めさせられるのは以下のときだけです。

●裁判官が辞めさせられるとき

~78条~

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務をとることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

まず、裁判官が事故か何かで大けが、あるいは重い病気(心身の故障)になったとします。本人は「まだやれる」と言っているのですが、周りの裁判官から見ると仕事に支障をきたすぐらいのケガ・病気だったとします。そうすると裁判所内で裁判を開いて「この人は裁判官続行不可能!」と判断された場合にはその裁判官は辞めなければいけません。

さらに「公の弾劾」とは国会に設置される弾劾裁判所のことを指します。5時間目:国会でも説明しましたが、悪いことをした裁判官は国会で開かれた弾劾裁判所による判決で辞めさせられることもあります。ここ最近ではストーカー行為を行った裁判官やわいせつ事件を起こした裁判官が弾劾裁判により辞めさせられました。

78条の後半に「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない」とあります。これは、裁判官を任命(指名)できる行政機関(内閣)が、自由に裁判官の懲戒処分も行い辞めさせることができてしまったら、内閣(政府)に都合の良い裁判官ばかりが残ってしまうことが考えられます。ですので、三権分立の考え方から、裁判官を選ぶことができるのは内閣(行政権)だけど、裁判官を辞めさせることができるのは弾劾裁判を開くことのできる国会(立法権)ということにして、権力のバランスが取れるようにしているのです。

そして、最高裁判所の裁判官だけは、この他に国民審査によって辞めさせられるという制度があります。最高裁判所の裁判官の15人の裁判官のうち、なりたての人と前回国民審査を受けて10年以上が経つ人は国民審査の対象となります。私たちは、衆議院議員総選挙の投票所に行った時に、国会議員選挙用の2種類の投票用紙の他に「国民審査投票用紙」という意味不明の紙を渡されます。この紙には国民審査の対象となった裁判官の名前が載っているので、もしこの中に「この裁判官は辞めさせたい!」と思う人がいれば、名前の上の空欄に×をつけて投票します。そして「この裁判官は辞める必要はない」と思えば空欄のままで投票します。その結果、国民の過半数に×をつけられた裁判官がいれば、その裁判官は辞めさせられるというのが国民審査なのですが、この制度には問題点があります。

まず日本国民のほとんどが最高裁判所の裁判官の名前なんて知らないし、どの裁判官がどんな裁判を担当したのかなんてさらに知りません。申し訳ないですが政治経済の先生である私でさえもほとんど知りません。ですので、この投票用紙は、基本的にみんな白紙のまま投票し、一部の適当な人たちと、裁判マニアに人たちだけが×をつけて出すので、いつも×をつける人は10%以下に過ぎず、過去に辞めさせられた裁判官は一人もおらず、かなり無意味な制度となっています。でも、この国民審査、めんどうなことに憲法に載っている制度のため、憲法が改正されない限り、続けていくしかないという、つらい状況になっています。

4.司法権の独立

裁判所は、日本の政治権力の一つとして公正な裁判を行う必要があります。裁判所が他の権力に脅かされないためにも「司法権の独立」が保障されています。司法権の独立の中には「裁判官の独立」と「裁判所の独立」があります。

●裁判官の独立

裁判官とは責任の重い職業です。そのため、憲法76条③項にこんな規定があります。

~76条~

③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

裁判官は自分が担当した裁判の判決を下すとき、一緒に裁判を担当した裁判官以外には、誰にも相談してはいけません。頼りにしていいのは自分が勉強してきた憲法と法律、そして良心のみです。良心とはいうなれば「正義の心」のことです。普通、職場で悩みことがあったりすると、友人や上司、あるいは奥さんや夫などにグチることにより問題を解決することもありますが、裁判官にそれは許されません。私も家で奥さんにグチらしてもらっているおかげで、うつ病にもならず、何とか働くことができています(半分冗談、半分本気です)。そう考えると裁判官は孤独な職業ということができますが、外部の意見や圧力によって判決がくつがえるようでは公正な裁判とはいえないので、このような裁判官の独立のルールがあります。

★平賀書簡事件

この裁判官の独立が脅かされそうになった事件として、5時間目:平和主義のところでも扱った1973年の平賀書簡事件があります。自衛隊の違憲判断をめぐる長沼ナイキ基地訴訟において札幌地方裁判所で裁判を担当した福島裁判官に対し、上司である平賀裁判官がメモ書きで「自衛隊の違憲判決なんて出すなよ」などとアドバイスし、福島裁判官の独立が脅かされそうになったのですが、福島裁判官はそのアドバイスを拒否し、自衛隊の違憲判決を出すことによって「裁判官の独立」を守りました(が、そのせいで一生、出世できませんでした)。

さらに、裁判官はよほどのことがない限り辞めさせられることもなく、相当額の給料(報酬)も保障され、給料が減額されることはありません。こんな話を聞くと、普通のサラリーマンからは「なんてうらやましい!」と思うかもしれませんが、裁判官が給料の減額やクビになることを気にして判決を出していると、政府のご機嫌をとるようになり、正義の判決にならない危険性もあるので、裁判官の独立と公正な裁判を確保するためにも必要な制度なのです。

●裁判所の独立

また、裁判所は他の権力、特に日本政府(内閣)の圧力にも屈しないような公正な存在でなければならず、「裁判所の独立」も保たれなければなりません。

~76条~

② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

憲法76条の②項には特別裁判所の設置を禁止するという規定があります。特別裁判所とは何でしょうか。実は明治憲法のころには、司法権に所属する裁判所のほかに、内閣には行政裁判所、軍隊には軍法会議、天皇家には皇室裁判所と呼ばれる特別裁判所が設置されていました。つまり、行政裁判は内閣の人たちが裁判官を務める裁判が開かれ、軍人、皇族は自分たちの身内の中で裁判を行うことができ、行政裁判所では政府に有利な判決が下され、軍法会議では等級の低い兵士の人権が軽く見られたりといった問題がありました。そこで、日本国憲法では公正を期するため、行政裁判であろうが、自衛隊員であろうが、天皇であろうが日本人は全員同じ裁判所で裁こうということで、特別裁判所の設置を禁止しました。

憲法76条の②項後半の「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」とはどういうことでしょうか? 基本的に裁判は最高裁判所と4つの下級裁判所でしかできません。しかし、内閣の機関の中には例外として裁判をする権利が与えられているものがあります。6時間目:内閣でやりましたね。覚えてますか? そうです。行政委員会です。行政委員会には担当する分野に関して裁判を行ってもいいという準司法権が与えられています。しかし、三審制を採用している日本の裁判で、行政委員会の下した判決に不満がある場合はどうすればいいのでしょうか? 実は行政裁判所の裁判は裁判においては第一審の扱い、つまり地方裁判所の裁判と同じ扱いになります。というわけで、行政委員会の判決で控訴した場合、次は高等裁判所で裁判が行われ、さらに最高裁判所、という順番になります。ですので、行政委員会など行政機関の中でも裁判を行うことができるところもあるけど、最終裁判(終審)は司法権のトップである最高裁判所がやるよ! というのが、この文章の意味するところなのです。

★大津事件

明治憲法下においてそんな裁判所の独立が侵されそうな事件がありました。1891年の大津事件です。

1891年、ロシア皇太子ニコライが日本に旅行にやってきました。当時ロシアは日本より大国だったため、日本政府は厳重な警備体制を敷きました。しかし、こともあろうかそんなニコライを警備するはずの警察官の津田巡査が、ナイフを持ってニコライ切り付けようとします。切りつける直前に別の警察官が津田巡査を取り押さえられたため、ニコライは軽いケガですみましたが、津田巡査は殺人未遂の罪で裁判にかけられることになります。

しかし、ここで問題が発生します。当時の法律では殺人未遂の最高刑は無期懲役だったのですが、ロシアとの外交関係の悪化を恐れた内閣は、ロシアの機嫌を取るため、裁判所に対し、津田巡査を死刑にするように要求してきたのです。しかし、当時の大審院長(現在の最高裁判所長官)児島惟謙は、内閣の要求を拒否し、津田巡査を無期懲役にすることによって司法権の独立を守ります。ロシアと戦争になるかもしれないというのに、裁判所のプライドをつらぬいた頑固おやじの児島惟謙さんのこの行動により、日本では「司法権の独立」の理念が確立したとも言われています。

★浦和事件

もう一つ、浦和事件について説明します。1948年、浦和さんという女性が、夫がギャンブル三昧だったこともあり将来に絶望し、3人の子どもと一緒に無理心中をしようとします。彼女は、子ども3人を絞殺したあと、自分も死のうとしたのですが死にきれずに自首し、殺人罪で裁判にかけられたのですが、裁判所は、浦和さんがかわいそうな境遇で会ったことを考慮し、懲役3年、執行猶予3年という軽めの刑罰の判決を出します。

そんな判決に文句を言ってきたのが国会でした。国会の参議院は国政調査権を使って、この裁判を調査し、実のこどもを3人も殺しているのに刑罰が軽すぎると、この判決を批判します。

そんな国会の行動に対し、最高裁判所は、国政調査権によって国会が裁判の判決にまで口出しするのは、裁判所の独立を侵す行為であると判断し、当初の判決をそのまま採用します。この判断に参議院は不満を示しましたが、学者やマスコミが最高裁判所の意見を支持したことにより、現在では、国会の国政調査権は裁判の判決を調査する権限をもってないというのが通説です。

5.違憲法令審査権

~81条~

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が、憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

憲法81条にあるように、日本の裁判所は、国会が作った法律が憲法に違反していないかチェック(違憲立法審査権)し、さらに日本政府(や地方自治体)が行った命令、規則または処分に対しても憲法に違反していないかチェック(行政権の違憲審査)することができます。もし憲法に違反した法律、命令、規則などがあれば、裁判所の権限で違憲(憲法違反)判決を出し、無効にすることができます。そんな裁判所が持つ権限をまとめて違憲法令審査権といいます。

違憲法令審査権に関しては、既に2時間目:世界の政治、3時間目:平和主義、4時間目:基本的人権でも出てきており、「また違憲法令審査権か。もうあきたよ。」という人もいるかもしれませんが、違憲法令審査権は、教科書の説明だけでは分かりにくく、生徒からの質問も多いので、今日はじっくりと違憲法令審査権について解説します。あまり興味のない人はすっとばして読んでください。

●世界の違憲法令審査権

まず違憲法令審査権の歴史からです。1803年、アメリカのマーベリ対マジソン事件において違憲法令審査権は誕生しました。これは1801年3月、退任間際だった2代目大統領アダムスが、退任ぎりぎりに自分の身内17人を裁判官に任命しようとしたのに、彼らに辞令(採用決定通知)を渡すのを忘れてしまいました。そして、3代目大統領ジェファーソンになったとたん、ジェファーソン大統領がこの17人に辞令を渡すのを拒否したため、このとき辞令をもらう予定だった1人であるマーベリが、辞令をもらうことを求めて、ジェファーソン側近のマジソン国務長官と戦ったのがこの事件です。この結果、裁判所は「今から辞めようとしている大統領が、自分が辞めたあとの裁判官の人事権をもつことを認めている、裁判所法の規定自体が憲法違反している」という判決を出しました。これが世界初の違憲判決です。

つまり違憲法令審査権はアメリカから始まったのですが、意外なことに意見法令審査権の規定はアメリカ合衆国憲法には記載されていません。アメリカでは、マーベリ対マジソン事件で意見法令審査権が使われたのが判例(裁判の前例)となり、この判例に従ってアメリカの裁判ルールに定着することになりました。

そして、イギリスには違憲法令審査権がありません。なんでだと思います? それはイギリスは憲法を持っていない不文憲法の国だからです。憲法を持ってないのに、憲法に違反しているかどうかなんて審査できませんよね。

●憲法裁判所

ドイツとフランスには違憲審査を行う特別な裁判所である憲法裁判所という裁判所があります。日本でも憲法裁判所を作った方がいいという意見が時々出ますが、現在の憲法の下では、憲法裁判所を作ることはできません。なぜなら、日本国憲法では、特別裁判所の設置が禁止されているからです。

ですので、日本では違憲法令審査権は憲法裁判所ではなく、最高裁判所も下級裁判所も全ての裁判所が持っています。憲法81条だけ読むと、違憲法令審査権は、最高裁判所だけが持っているようにもとれますが、81条は違憲審査の最終判断を行えるのが最高裁判所だけだといっているだけで、下級裁判所に違憲立法審査権を認めてないわけではありません。

●具体的違憲審査制(付随的違憲審査制)

さらに、違憲立法審査権は具体的な事件の裁判の途中にしか使うことができないというルールもあります。例えば憲法裁判所が設置されているドイツやフランスでは、法律マニアが法律を読んでいて「この条文は憲法に違反している!」と思ったら憲法裁判所に直接訴えて判断してもらうことができる(=抽象的違憲審査制)のですが、憲法裁判所のない日本では、例えば尊属殺重罰事件のような具体的な裁判の審議の途中に、「この裁判において刑法200条の尊属殺重罰の規定は憲法に違反するなあ」と裁判官が思ったときにのみ、違憲立法審査権は使うことができます(=具体的違憲審査制)。

ですので、現在も多くの法学者たちが「集団的自衛権を認める2015年成立の安保関連法は憲法9条に違反している」という意見をもっていますが、安保関連法に違憲判決を下し無効にしようと思ったら、安保関連法を巡る具体的な裁判が起きないとダメだということです。つまり、安保関連法に基づき、自衛隊が他国と戦争し、自衛隊員に死者が出て、その遺族が「安保関連法ができなかったら息子は死んでいなかった」などと主張して裁判を起こす。その中で初めて違憲法令審査権を使うことが可能になるわけです。そこまでくると、既に手遅れのような気もしますが…。

●立法権は国会

そして、ある法律の条文が違憲判決を受け、無効になったたからといって、その法律はすぐに廃止されるわけではありません。なぜなら、法律を廃止したり制定したりする権利は国会のみが持っているからです。ですので、あくまでその法律の条文は、その裁判の中だけにおいて無効となるだけであって、裁判所が自由に法律を廃止できるわけではありません。ちなみに、尊属殺重罰事件で1973に初の違憲判決を受けた刑法200条も、裁判の中では無効となりましたが、条文自体はしばらく残り、最終的に国会の審議によって削除されたのは22年後の1995年のことでした。

最後に最高裁判所が違憲判決を下した裁判をもう一回まとめておきましょう。

| 事件名 (判決年) |

違憲とされた 法律・行為 |

根拠となる 憲法の条文 |

事件の内容 | 国会の 動き |

|---|---|---|---|---|

| 尊属殺重罰事件 (1973年) |

刑法 200条 |

平等権 (14条) |

父親からひどい性的虐待を受けていた娘が父親を殺害したところ、尊属(目上の親族)を殺した場合のみ罪が重くなることが問題となった。 | 1995年 に削除 |

| 薬事法事件 (1975年) |

薬事法 6条 |

職業選択の自由 (22条) |

スーパーの店長が店内に薬局を開設しようとしたところ、半径100m以内に2軒以上の薬局を開設してはいけないという薬事法の規定によりできなかった。 | 1975年 に削除 |

| 衆議院議員定数訴訟 (1976年、1985年) |

公職選挙法 別表 |

平等権 (14条) |

都市部と地方で衆議院議員選挙の一票の格差が大きいことが問題となった。 | 1986年 に改正 |

| 共有林分割訴訟 (1987年) |

森林法 186条 |

財産権 (29条) |

兄弟で共同で相続した森林を、弟が売却しようとしたが、森林の過半数を所有する人でないと、森林を売却できないという規定があり、できなかった。 | 1987年 に改正 |

| 愛媛玉ぐし料訴訟 (1997年) |

愛媛県知事 の行為 |

信教の自由 (20条) |

愛媛県知事が、県の公費から毎年、靖国神社と愛媛護国神社に玉ぐし料を寄付していたことが問題となった。 | 県知事は県に お金を返還 |

| 郵便法事件 (2002年) |

郵便法 68条 |

国家賠償請求権 (17条) |

郵便法の規定では、郵便局には、郵便配達の遅れによる損害を賠償する義務はなかった。 | 2002年 に改正 |

| 在外選挙権制限訴訟 (2005年) |

公職選挙法 附則 |

選挙権 (15条) |

国政選挙では、外国に住む日本人には、比例代表制の選挙しか投票権がなかく、小選挙区制・選挙区制は投票できなかった。 | 2005年 に改正 |

| 国籍取得制限訴訟 (2008年) |

国籍法 3条 |

平等権 (14条) |

外国人と日本人の間に生まれた子に日本国籍を与えるのは、両親が結婚していることが条件だった。 | 2009年 に改正 |

| 空知太神社訴訟 (2010年) |

砂川市 の行為 |

信教の自由 (20条) |

北海道砂川市が、市有地を空知太神社に無償で貸し出していたことが問題となった。 | 市が有償で 貸し出す |

| 婚外子差別訴訟 (2013年) |

民法 900条 |

平等権 (14条) |

婚外子の遺産相続額が、結婚した夫婦に生まれた子の遺産相続額の半額であった。 | 2013年 に改正 |

| 女性再婚禁止期間訴訟 (2015年) |

民法 733条 |

両性の平等 (24条) |

女性のみ、離婚後6か月間は再婚が禁止されていた。 | 2016年 に改正 |

| 孔子廟訴訟 (2021年) |

那覇市 の行為 |

信教の自由 (20条) |

沖縄県那覇市が、市有地を孔子廟に無償で貸し出していたことが問題となった。 | 使用料免除 を解除 |

| 国民審査制限訴訟 (2022年) |

最高裁判所裁判官 国民審査法 |

選挙権 (15条) |

衆議院議員総選挙の際に行われる、最高裁判所裁判官の国民審査の投票は、海外に住む日本人は行うことができなかった。 | 2022年 に改正 |

| 性別変更手術要件訴訟 (2023年) |

性同一性障害 特例法 |

個人の尊厳 (13条) |

戸籍上の性別を変更するためには性転換手術を受けることが義務付けられていた。 | 国会で 審議中 |

これらの裁判は、あくまで最高裁判所が違憲判決を下した裁判であり、地方裁判所や高等裁判所が違憲判決を出した事件なら長沼ナイキ基地訴訟や砂川事件など、まだまだたくさんあります。混同しないように気を付けましょう。なお、上の14の事件のうち、愛媛玉ぐし料訴訟、空知太神社訴訟、孔子廟訴訟の3つは愛媛県知事や砂川市、那覇市の行為が違憲判決を受けた例になります。その他の11の事件(12回の判決)が国会の制定した法律が違憲判決を受けた例となります。法律だけではなく、内閣や地方公共団体の行為も違憲判決を受けることにも注意してください。

6.司法制度改革

次に2000年以降の司法制度改革について説明します

| 年号 | 法律・改革 | 内容 |

|---|---|---|

| 2000 | 少年法改正 | 刑事罰の適用年齢を16歳以上から14歳以上に引き下げ。 |

| 2000 | 犯罪被害者保護法 | 犯罪被害者に、裁判を優先的に傍聴する権利や、法廷で意見を表明する権利を認める。 |

| 2003 | 裁判迅速化法 | 全ての裁判の第一審を2年以内に終えるようにする。 |

| 2004 | 法科大学院の設置 | 法科大学院の卒業者に司法試験の受験資格を与え、法曹人口(裁判官、検察官、弁護士)の増加を目指す。 |

| 2004 | 検察審査会法改正 | 検察審査会の起訴妥当判断に検察が従わない場合、裁判所が指名した弁護士により強制起訴が可能になる。 |

| 2005 | 知的財産高等裁判所の設置 | 著作権や特許権に関する裁判を専門に扱う高等裁判所を、東京高等裁判所内に設置。 |

| 2006 | 法テラス (日本司法支援センター)設立 |

裁判を広く活用してもらうために、弁護士費用の立て替え、過疎地への弁護士の派遣、犯罪被害者支援などを行う独立行政法人。 |

| 2005 | 犯罪被害者等基本法 | 犯罪被害者が、その受けた被害を回復し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するための法律。 |

| 2007 | ADR(裁判外紛争解決手続)法 | 裁判所の負担を減らすため、裁判を起こさなくても紛争を解決できるADR機関による紛争解決を推進,普及する。 |

| 2007 | 損害賠償命令制度 | 刑事裁判を担当した裁判官が有罪判決を下した後、引き続き損害賠償請求についての審理も行い、加害者に損害賠償を命じる。 |

| 2007 | 刑事訴訟法改正 | 犯罪被害者を、検察官のそばに着席させ、被告人に直接質問したり、裁判官に量刑を主張できるようになる(=被害者裁判参加制度)。 |

| 2009 | 裁判員制度 | 一般市民の中から抽選で選ばれた裁判員が、裁判官と共同して刑事裁判の判決を下し、量刑も決定する制度。 |

| 2010 | 刑法・刑事訴訟法の改正 | 殺人事件における時効が廃止される。 |

| 2015 | 刑事司法改革 | ・取調室の可視化(録画)を一部の事件で義務付ける。 ・捜査に協力することを条件に刑の軽減などを行う司法取引を認める。 |

| 2021 | 少年法改正 | 民法改正の影響で、多くの法律で18歳未満がこどもという規定になったが、少年法では引き続き20歳未満の者を少年と規定する。しかし、18歳,19歳は特定少年として、17歳以下とは区別して取り扱う。 |

●被害者救済制度

まず、この時期の司法制度改革に大きな影響を与えた事件が、1997年の神戸連続児童殺人事件と1999年の光市母子殺人事件でしょう。これらの殺人事件では未成年(当時14歳,18歳)の犯人が、小学生や主婦・赤ん坊を殺害し、その残忍な手口や不可解な裁判の展開に私たちは衝撃を受け、恐怖すら感じました。2000年の少年法改正 もこれらの事件の影響を受けたものですが、特に光市母子殺人事件以後、刑事事件において被害者を救済するための法律が徐々に整備されていきました。

未成年が加害者となった事件で違和感を持つのが、少年法に守られて加害者の実名はマスコミに報道されないのに、被害者のプライバシーはほとんど守られず、むしろ彼らはマスコミの過剰な報道によりプライバシーが侵害されるという第二の被害を受けてしまうことです。特に現代社会ではネットにより、正しい情報も正しくない情報も、本人の意思と関係なく拡散する時代です。そのような状況を想像しただけで、もし自分がそのような恐ろしい殺人事件の被害者となったとき、私は正気を保って生きていく自信がありません。

そんな犯罪被害者が被害を回復できるようにするために犯罪被害者保護法や犯罪被害者等基本法が制定されました。また、本人が希望すれば裁判に積極的に参加して、検察官と一緒になって事件の真相を追求し、気持ちの整理をつけやすくするために、刑事訴訟法が改正され被害者裁判参加制度が整備されました。

衝撃的な殺人事件などが報道されると、我々は好奇心が先走り、ついつい事件被害者の心情を推し量ることができなくなることもあります。なかには、正義感が強すぎるあまりに、ネットに過激な書き込みをして、さらに問題を大きくしてしまうこともあります。思いやりとは「相手の気持ちになって考える」ことですが、普通の平和な生活を送っている人たちからすると、殺人事件の被害者の気持ちというのは想像することすらできない壮絶なものです。そう考えると、被害者を救済する国の制度を整えることも重要ですが、私たちが普段から本当の「思いやり」について考え、いざという時に正しい行動をし、家族・友人として被害者の支えになることも大切だと思います。

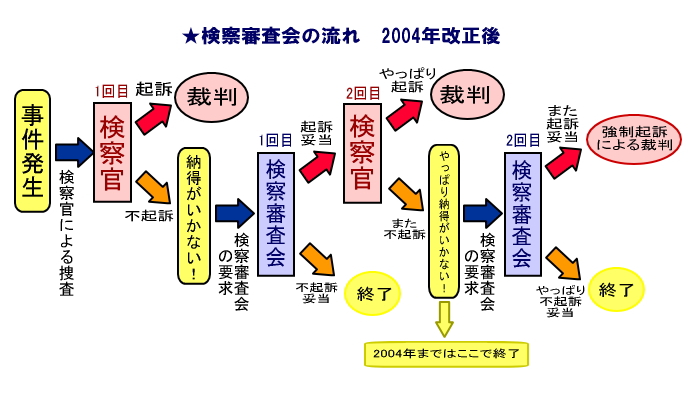

●検察審査会

「一般市民の中から抽選で選ばれた人たちが参加するので、みなさんも選ばれる可能性があります」なんて話をするとこの後お話しする裁判員制度のことかと思うかもしれませんが、実は日本には裁判員制度が始まる前から検察審査会という制度があり一般市民の中から抽選で選ばれた11人の人たちが、検察官の不起訴処分が妥当かどうか審査することがあります。

もう少し詳しく説明すると、犯罪が発生すると検察官が証拠を調べ、起訴(裁判を起こす)にするか、不起訴(裁判を起こさない)か決定するのですが、検察官の不起訴に不満がある場合、被害者たちは検察審査会の開催を要求することができます。

検察審査会では11人の素人たちが話し合い、不起訴が妥当であると判断すれば、話はそこで終わるのですが、不起訴にしたのは間違いで、起訴が妥当と判断した場合は、検察官に再捜査を命令することができます。

再捜査の結果、検察官がやはり不起訴が妥当と判断すれば、結局裁判は行われず、検察審査会が開かれたのがムダになるというのが、昔のルールだったのですが、2004年に検察審査会法が改正されることにより、強制起訴というルールができました。

つまり、再捜査の結果、検察官がやはり不起訴が妥当と判断したとしても、2回目の検察審査会を開き、やはり起訴が妥当と判断した場合は、強制的に起訴することができるようになりました。これが強制起訴なのですが、強制起訴では検察官は起訴したくないのに起訴することになるので、裁判では通常の検察官の代わりに裁判所が指定した弁護士が検察官となって裁判を戦うことになります。

かなりややこしい話ですが、法律のプロである検察官ですら見放した事件を、11人の普通の人たちが、弱い者たちの訴えを聞き入れて裁判を起こし、悪い奴らを裁き、懲らしめる…。テレビドラマにもなりそうなかっこいい話のような気もしますが、実際には、法律のプロである検察官が見放すということはそれなりに有罪にできない理由があるということであり、強制起訴をしたけれど裁判は苦戦し、結局は無罪に落ち着くことが多いようです。

●知的財産高等裁判所

情報化・国際化が進み、ここ数年だけで一気に著作権や特許権などの知的財産に関する問題が、増えてきただけでなく、複雑化しています。そんな知的財産に関する裁判を専門的に扱う高等裁判所として、東京高等裁判所の支部として知的財産高等裁判所が設置されました。我々田舎者からすると「なんで東京だけなんな、ひいきじゃろ?」と思うところですが、知的財産高等裁判所は実験的な裁判所であり、とりあえず東京にだけ設置してみて、知的財産に関する裁判の判例をたくさん作って、全国の裁判所に参考してもらうことを目標にしています。

もし、東京の裁判所がうまくいって、さらに人材も確保できるようになれば、全国のに広がっていくかもしれません。

●法科大学院

裁判官、弁護士、検察官の数を増やし、日本人にもっと裁判を広めることを目的として、2004年から法科大学院が設置されました。それまでは、裁判官、弁護士、検察官になろうと思ったら超難関の(旧)司法試験に合格しないとダメでしたが、新しい司法試験では、大学の法学部(4年)を卒業後、法科大学院(2年)にも通い、計6年間みっちり法律の勉強をした人に受験資格を与え、合格率も70~80%ぐらいにすることが目標とされました。

ところが、「自分の大学に法科大学院を作り、学生に司法試験を受けさせると、自分の大学からたくさんの司法試験合格者を出すことができる!」と考えた全国の大学が競って法科大学院を設置し、政府も設置をどんどん許可してしまったため、日本中に大量の法科大学院ができてしまいました。そして、大量の法科大学院卒業生たちが司法試験を受験してしまったため、合格率は25%程度となり、2004年の時点で73校あった法科大学院のうち、少しの合格者(合格者ゼロの大学も…)しか出すことができなかった27校の法科大学院が閉鎖されてしまいました。これはどう考えても政府の見通しが甘かったと言わざるを得ないでしょう。

●法テラス(日本司法支援センター)

2006年には法テラス(日本司法支援センター)が設置されます。

というのが、日本人がなかなか裁判を起こせない理由の一つに、誰に相談し、どう裁判を起こしていいのかわからない、というのがあります。ですので、もしみなさんが、裁判を起こすことを考えているのに、知り合いに弁護士がいないときは、法テラスに相談することができます。法テラスは、私たちが裁判を身近なものに感じるようになるために、国が設置した組織です。なので、法テラスの名前は、法律によって世の中をわかりやすく「照らす」という意味と、「テラス」のようにくつろげる場所を目指すというのがあるそうです。まあ、ダジャレですね。

そんな裁判を普及するために法テラスは、裁判費用の立替や、過疎地への弁護士の派遣、犯罪被害者の支援などの活動も行っています。

●ADR(裁判外紛争解決手続)

2007年にADR(裁判外紛争解決手続)法が制定され、ADRによる紛争解決が勧められるようになりました。

日本の裁判の欠点の一つとして、裁判所は多くの裁判を抱えており、裁判を起こしたら、判決までにかなりの長期戦を覚悟しないといけないというのがあります。なので、消費者問題であれば国民生活センター、スポーツにおけるドーピング問題だったら日本スポーツ仲裁機構のように、国からADR機関に指定された機関が、裁判所に訴える以前に紛争を解決してくれます。

私たちにとっても、裁判所で解決する前に、ADRにより紛争を解決できるというのは、裁判費用も裁判時間も節約できるというメリットがあります。

●少年法

少年法という法律により、少年少女は犯罪をしても大目に見てもらえます。大人と違って、子どもたちは善悪の判断が十分つかない未熟な存在だからです。なので、大人の犯罪者の中には刑務所に入れられる人もいますが、犯罪を犯した少年少女は少年院に入れられます。少年院はこども版刑務所だと勘違いしている人がいるのですが、刑務所が刑罰として入るのに対し、少年院は教育機関です。まだ未熟な少年少女に正しい教育をして、社会復帰させることを目的としています。

先ほども出てきた1997年の神戸連続児童殺人事件、1999年の光市母子殺人事件の頃から、凶悪事件の低年齢化が問題となってきました。しかし、大人でもあり得ないような凶悪な殺人事件を起こした殺人犯も、未成年であることを理由に少年法に守られ、実名報道はされず、審判も非公開で、重い罪を課すこともできませんでした。そんな世論の流れも受けながら、2000年には刑事罰の適用年齢が16歳以上から14歳以上に引き下げられます。

2022年から民法改正により、成人年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。しかし、少年法では引き続き、20歳未満を少年と規定し、犯罪などにおいて保護していくことにしました。しかし、18歳,19歳の少年は特定少年と規定し、17歳未満の少年とはある程度、区別して扱うことになっています。

7.裁判員制度

では最後に、司法制度改革最大の目玉だった裁判員制度についてです。

2009年から、一般市民の中から抽選で選ばれた裁判員が裁判に参加する裁判員制度がスタートしました。アメリカにも一般市民の中から選ばれた陪審員が裁判に参加する陪審制度というのがありますが、日本の裁判員制度とアメリカの陪審制度は何が違うのかというのを説明しましょう。

| アメリカの陪審制度 | 日本の裁判員制度 | |

|---|---|---|

| 構成 | 12人の陪審員 | 6人の裁判員と3人の裁判官の合計9人 |

| 対象 | 刑事裁判と民事裁判 | 刑事裁判(の中でも重大事件)のみ |

| 判決 | 全会一致 | (1人以上の裁判官を含む)過半数 |

| 裁判員の仕事 | 事実認定のみ | 事実認定と量刑を決定 |

| 裁判官の仕事 | 量刑を決定 | 裁判員と一緒に事実認定と量刑を決定 |

一番大きな違いは、アメリカでは12人の陪審員(一般市民)のみで話し合うのに対し、日本では6人の裁判員(一般市民)と裁判官が一緒に話し合うことです。そして、アメリカの陪審員たちは刑事裁判では有罪か無罪かの2択(事実認定)を決定すればいいだけなのに対し、日本では有罪を決定した後に量刑(罰金何円?、懲役何年?、死刑?)も決定しなければなりません。つまり、もしみなさんが裁判員に選ばれてしまった場合、あなたの判断により死刑判決を下す(人間の命を奪う)可能性があるということです。さらに裁判員裁判が実施されるのは、殺人事件などの重大な刑事事件のみなので、殺害現場の映像をみたり殺害状況の説明などを受けることが、心の弱い(私のような)人たちには心理的に負担になることもあるようです。

そのほかの裁判員制度のポイントもまとめておきましょう。

・裁判員になった人は、正当な理由(高齢者、学生、育児・介護、重要な仕事など)がない限り辞退できない。

・第一審(地方裁判所)のみで行い、第二審(高等裁判所)以降の裁判は従来通り裁判官による裁判を行う。

・裁判の前に、裁判官・検察官・弁護士の三者が事件の争点や証拠を整理し、裁判の流れを明確にするための公判前手続きも可能になる。

・裁判員には審議内容に関する守秘義務があり、破った場合は罰則がある。

国民にとって裁判がもっと身近なものになるように。そんな思いから始まった裁判員制度ですが、実際には裁判員の候補者となった人たちの約40%が裁判員を辞退していることからもわかるように、裁判員になることにあまり乗り気でない(私のような)国民が多いのが現状です。しかし、裁判員制度が始まることにより、確かに私たちは、以前より裁判について真剣に考え、裁判が身近なものに感じるようになってきたのも事実です。

導入された直後は、不安だらけだった裁判員制度ですが、問題も抱えながらも何とか定着しつつあるような気もします。そうは言っても、もし私が裁判員に選ばれたら、興味はあるものの、どう考えても仕事に支障をきたすので、申し訳ありませんが、辞退したいというのが本音です。

2024年2月25日修正